三軍の権を知らずして、三軍の任を同じくすれば、則ち軍士疑うかな。(謀攻)|2月1日

Release: 2020/02/01 Update: 2020/02/01

三軍の権を知らずして、三軍の任を同じくすれば、則ち軍士疑うかな。(謀攻)

不知三軍之権、面同三軍之任、則軍士疑矣。

「第三には、戦闘のときの軍の運用のことも知らないでいて、指揮系統を無視してあれやこれや口出しをし、軍内部に不信感を植えつけることである」

君主がよけいな干渉をして、軍を混乱させるばあいの第三を説明している。

”三軍之権”とは、戦闘にさいして、全軍を臨機応変に運用することである。こんなことは専門家の軍人にまかせなければならない。

三軍とは全軍という意味。

2月1日、孫子・呉子(兵法に学ぶ人と組織の動かし方365)の言葉です。

君主は余計なことをして軍を乱してはならない。

ということですね。

ほどほどの人数の会社でもいえることかもしれませんね。

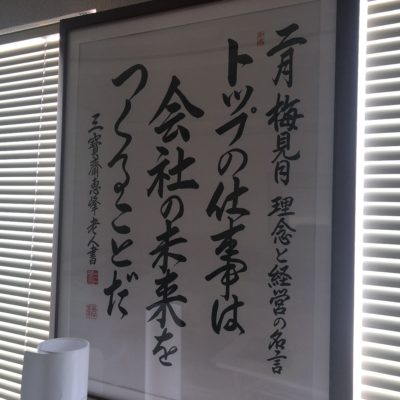

トップの仕事は現場の仕事ではなく全体を見ること。

この時代でも出しゃばる君主がいたのでしょうね。

明日も一日がんばります。

関連コンテンツ

声は五に過ぎざるも、五声(ごせい)の変は勝(あ)げて聴くべからず。色は五に過ぎざるも、 声不過五、五声之変不可勝聴也。色不過五、(五色之変不可勝観也。味不過五,五味之變不可勝嘗也。) 「音は宮(きゅう…

其の途を迂して、これを誘うに利を以てし、人に後れて発し、人に先んじて至る。(軍争) 迂其途、而誘之以利、後人発、先人至。(此知迂直之計者也。) 「わざと回り道しながら、利でもって敵を誘惑し、敵より遅れ…

勝兵は鎰(いつ)を以て銖(しゅ)を称(はか)るが若(ごと)く、敗兵は銖(しゅ)を以て鎰(いつ)を称(はか)るが若(ごと)し。 勝兵若以鎰銖,敗兵若以銖稱鎰。(勝者之戦民也,若決積水於千仭之谿者、形也。…

勝ちは知るべくして、為すべからず。(軍形) 勝可知、而不可為。 「勝利は予見することはできる。だが、勝利を無理に作り出すことはできない」 万全の準備を整え、敵にスキを見せなければたいていの場合は勝つ。…

塗(みち)に由らざる所有り、軍に撃たざる所有り、城の攻めざる所有り、地に争わざる所有り。(九変) 塗有所不由、軍有所不撃、城有所不攻、地有所不争。(君命有所不受。) 「道には、ときと場合によっては通っ…