命名の意義|7月16日のことです。

Release: 2018/07/16 Update: 2018/07/16

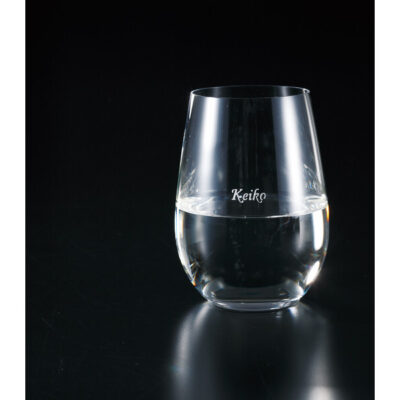

命名の意義

わが国では、昔から、造った品に名をつけていました。刀で申しますと、「菊一文字」とか、「浪切丸」とかいうのがあります。

人間の名づけは、元服の式、命名の式になります。一人前になったという印に、立派な人に名をつけて貰いました。これは、将来を祝福して、それを名に象徴して生命をふきこむのです。これが仏像なら、開眼供養の式で、開眼供養によって魂が入ることになるのと同じです。すべて、かくのごとく名をつけて、生き物としたのですが、これを祖先の行ってきた「式」というのであります。

7月16日、丸山敏雄一日一話幸せになるための366話、今日の言葉です。

名前を付けるというのは、それこそ大事なことなんでしょうね。

それによって魂を吹き込む。

物も呼び方呼び名があると愛着がわくものです。

人間につけるように物にも名をつける。

実際大事なことかもしれません。

パソコンにも名前をつけたり物もあの人と読んだりするのもいいかもしれませんね。

今日一日朗らかに安らかに喜んで進んで働きます。

関連コンテンツ

チャンスは目の前に 生命を磨き、手入れ、これが教育であるのに、どこに目標がないというのか、生命の拡大と完成とが人の生活であるのに、どこにいったい不満があっておもしろくないのか、何に不明があってうちふさ…

あっても、なくても 金銭の豊かなときに安心して喜ぶ気持ち、いい気になる気持ち、実はこれが、貧乏人の根性です。 金銭が無くて困ることはいうまでもない。しかし、無ければ、有るように努力すればよい、努力して…

生命の不滅 生命の不滅というのことは、種において、族によって、祖孫を通じてはじめて不滅であって、祖先なき子孫はなく、子孫なくして生命の不滅なる理由がない。 宇宙の大生命は、不断の創造である、自在の生成…

明るい心で堂々と 後ろ向きに歩くから、溝に落ちるのである。先々を恐れるから、憂えるその心の影が、わるいこと苦しいことを招きよせる。 「貧するから鈍する」のである。 「希望は心の太陽である」。日が昇れば…

元に還る 私どもは弱すぎるところがあって、すぐに危ない点がでます。これではぐあいが悪い。 お正月には、「おめでとう」。お盆には、祖先にお墓にお詣りをする。ときどき昔からやったことをして、「元に還る」と…