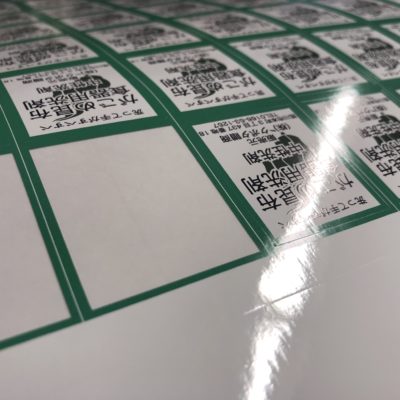

三軍は気を奪うべく、 将軍は心を奪うべし。(軍争)|3月28日

Release: 2020/03/28 Update: 2020/03/29

三軍は気を奪うべく、

将軍は心を奪うべし。(軍争)

三軍可奪気、将軍可奪心。

「(以上のように、夜戦には火や鐘、太鼓をたくさん使い、昼夜の戦闘では旗や幟類を多用することにより)敵軍の士気を阻喪させて戦意をなくさせ、敵の総大将の心胆を寒からしめて無策無能にすることができるのである」

周代の軍制では、一軍は一万二千五百人。三軍で三万七千五百人。ここでは全軍という意味でである。

ここの”将軍”とは三軍の指揮官。即ち敵の総大将ということである。

3月28日、孫子・呉子一日一話(兵法に学ぶ人と組織の動かし方365)の言葉です。

関連コンテンツ

戦いの地を知り、戦いの日を知れば、則ち千里にして会戦すべし。戦いの地を知らず、(虚実) 知戦之地、知戦之日、則可千里而会戦。不知戦地、(不知戦日、則左不能救右、右不能救左、前不能救後、後不能救前。)…

兵を用うるの法、其の来らざるを恃むこと無く、吾を以て待つ有るを恃むなり。(九変〉 用兵之方、無恃其不来、恃吾有以待也。(無恃其不攻、恃吾有所不可攻也。) 「戦争にさいしては、敵が来襲しないように期待を…

故に其の戦い勝ちて忒(たが)わず。忒わずとは、其の措く所、必ず勝つ。已に敗るる者に勝つなり。(軍形) 故其戦勝不忒。不忒者、其所措必勝。 勝已敗者也。 「それゆえ、その戦いぶりは勝利にまちがいない。ま…

国の師に貧(ひん)するは、遠く輸(おく)ればなり。遠く輸れば、則ち百姓貧(まず)し。(作戦) 国之貧於師者、遠輸。遠輸則百性貧。(近於師者貴売。貴売則百姓財竭。財竭則急於兵役。) 「戦争によって国が貧…

敵近くして静かなるは、其の険を恃むなり。遠くして戦いを挑むは、人の進むを欲するなり。(行軍) 敵近而静者、恃其険也。遠而挑戦者。欲人之進也。(其所居易者、利也。) 「敵軍がわが方の(または逆)近くまで…